地震の本質

プレートが潜り込んで、その反発で巨大地震が起きる?

マントルは固体であるがゆっくりと動く?

「断層が急激に動くこと」が地震である?

日本付近で発生する地震のタイプ

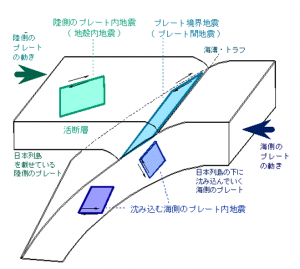

浅発地震は大きく見ると2種類あります。

一つはプレートの沈み込みの境界で起こる「海溝型」と呼ばれるもので、「プレート境界地震」です。

もう一つは「内陸型」と呼ばれるもので、内陸で活断層が動くことによって起きる地震です。

地球は、中心から「核(内核、外核)」「マントル(下部マントル、上部マントル)」「地殻」という層構造になっていると考えられています。

定説では、「地殻」と上部マントルの地殻に近いところは硬い板状の岩盤となっており、これを「プレート」と呼びます。地球の表面は十数枚のプレートに覆われています。地球の表層は厚さ60~200km程度のプレートの球形破片で覆われている。プレートは、地球内部で対流しているマントルの上に乗っています。そのため、プレートは少しずつ動いています。1年間に数cmと非常にゆっくりしたもので、約2億年かけて海溝から地球内部のマントル対流に入り込む。そして、プレートどうしがぶつかったり、すれ違ったり、 片方のプレートが もう一方のプレートの下に沈み込んだりしています。このプレートどうしが ぶつかっている付近で強い力が働きます。この力により地震が発生するという。

日本列島の太平洋沖合では、東日本をのせた北米プレートに太平洋プレートが沈み込む一方、西日本をのせたユーラシアプレートにフィリピン海プレートが沈み込んでいる。関東地方では、北米プレートの下にフィリピン海プレートと太平洋プレートが沈み込む三重構造となっている。

プレート境界地震

プレートの沈み込みの境界で起こる地震を言う。プレート間地震です。

プレート論では、海洋性のプレートは玄武岩や橄欖岩などの重い岩石で構成されているが、一方の大陸性のプレートは、花崗岩、片麻岩(シアル質)などの軽い岩石で構成されていて、重い海洋性のプレートが軽い大陸性プレートの下に潜り込むことになります。

プレートは、それぞれ違う方向に動いているため、隣り合うプレートとの間に摩擦や衝突が生まれます。摩擦や衝突は圧力を生じさせ、プレートには長い年月の間に歪が蓄積される。そして、弓が矢を放つように、自身の弾性でその歪を解放させるときに地震が発生する。これが「プレート境界地震」と言われるのです。

沈み込む海洋プレートと大陸プレートの境界で発生することが多く、このような地震は「海溝型地震」とも呼ばれる。

海側のプレートが潜り込むのは、「海嶺で生まれたプレートは冷却され、重くなり、重くなってその自重によって沈降する」、あるいは「テーブルクロスがずれ落ちるような仕組みで沈降する」と、定説では解説されています。

プレート境界地震は、内陸型に比べて巨大で、海のプレートと陸のプレートの間で起きる 跳ね上げ現象によります。破壊ではなく「弾性反撥」なのです。

「弾性反発説」は、地震の原因を説明するメカニズムの一つであり、現在の地震学では、「断層地震説」および「プレートテクトニクス」等と関連付けて幅広く支持されている学説です。

海溝型地震は、海溝やトラフに沿うプレート境界に大きな力が働いて生じ、マグニチュード8を超える巨大な地震が繰り返し発生している。海溝で起こるプレート境界地震は津波を伴うことが多い。

プレートは、地震の分布図を見て、「地震発生の帯」によって地域を区切っている。「境界で地震が多い」というのは当たり前です。「地震が多い一帯で囲まれた部分」をプレートと定義しているのですから、境界で地震が多いというのは必然的な結果なのです。

地震のエネルギーは、プレートが潜り込むときに蓄積されるもので、そのうち10~20%が地震で放出され、残りの80~90%はズルズルと常時すべることで解放されていると考えられてきた。

「ゆっくり地震」とか「ゆっくりすべり」とか言ううものか。

そもそもこのような地震はあり得ないのだが。

アスペリティ

東北日本列島下には、東側から太平洋プレートが約8.5cm/年の速さで日本海溝沿いに沈み込んでおり、これに伴ってプレート境界型地震が発生する。30~40年の間隔で決まった震源域が繰り返し大地震を発生してきたという。繰り返し震源域となるプレート境界面上の領域は「アスペリティ」と呼ばれ、通常はプレート境界が強く固着しており、ある時に急激に固着が破壊することによって地震波を出すと考えられている場所である。アスペリティの形成要因の一つとして考えられているのが、沈み込んだ海底地形の凹凸である。

海底地形の盛り上がりが沈み込んだ場合、その周囲と比較してプレート境界面に大きな摩擦力が働くと考えられ、固着が強くなり「アスペリティ」を形成すると推測される。

地震の断層には、特に大きく動いて強い揺れを出すアスペリティー(固着域)と呼ばれる場所がある。

首都圏では、陸のプレート(岩板)の下に海側のフィリピン海プレートが沈み込んでいる。両プレートの境界面は、摩擦の大きな固着域を中心に密着し、固着域がはがれると境界面がズレ動いて地震を起こす。三陸沖は、陸側プレートの下に太平洋プレートが沈み込む。

「付加テクトニクス」

海洋プレートの上には、島や海山、海台(海底の台地)、海嶺など、さまざまな要因でできた地形的な高まりがある。これらはプレートにのって海溝付近にやってきても、そのまま海洋プレートとともに沈み込むことができず、大陸プレートの端にくっついてその一部となる。これは大陸の面積を増加させる基本的な作用で「付加テクトニクス」という。

地殻には大陸地殻と海洋地殻の2種類があります。海洋地殻は密度が高くて重いため、大陸地殻に衝突すると、その下にもぐり込む。しかし、大陸地殻同士が衝突するときには、一方が沈み込むような重さの差がないため、衝突面には巨大な山岳地帯が形成される。ヒマラヤのような大規模な山脈は、このような地殻衝突の結果として生まれたとされる。

ネパール周辺は、ユーラシア大陸が載った陸側のプレートに、南からインドの載ったプレートがぶつかっています。その力は、かつては海だったところが押し上げられて、エベレストなど8000メートル級の山々が連なるヒマラヤ山脈ができたと言うが、本当

断層型地震(「内陸型」)

大陸プレート内部の上部近くで起こる地震を言う。地殻内の地震です。

通説では、海のプレートが陸のプレートの下に潜り込むとき、陸のプレートに引きずられて歪みが生じる。歪みが一定の大きさに達すると岩盤が割れる。地層がずれた箇所が断層であり、一度割れて弱くなっているため、新たな力を受けると次もそこから割れ始めることが多い。こうして繰り返し震源となってきた断層が活断層であるという。

歪みを開放するように、そこの断層が動いて地震を引き起こすと言う。歪がある限界を超えると、地殻は断層面に沿って破壊し、断層面の両側の地核は、歪を解消する方向にズレ動くとされる。

内陸地殻内地震は、海洋プレートの押す力が大陸プレートの内部にも働いて、断層を生じ、地殻表層(20km以浅)で発生する。震源が浅いため、マグニチュードが小さくても震央の近くで大きな被害をもたらすことが多い。沈み込みの圧力が岩盤を破壊することが原因です。

プレートは、人間の爪の生えるスピードぐらいの速さでそれぞれ動いていて、衝突したりずれたりして、その境目ではストレスが溜まります。そのストレスを解放するために断層が動いて地震が起きるのです。プレートは常にゆっくり動いていますが、断層の急な滑りによって地震が引き起こされると言う。

海洋プレート内地震

もう一つ、「海洋プレート内地震」と言うのがある。沈み込む海側のプレートの内部で起こる地震で、深発地震のことです。

海洋プレート内地震には、

・海溝へ沈み込む前の部分で海洋プレートが押し曲げられ、上部に引っ張る力が働いて発生するもの

・沈んだところで海洋プレートが曲がって発生するもの

・さらに深いところで海洋プレート内に圧力が働いて発生するもの

があると言う。

なお、世界の地震は、プレートの境界に沿って発生する場合が多い。次に地震が多いのは、大陸プレートどうしが衝突する収束境界にあたる地域である。プレート発散境界にあたる海嶺でも多く発生するが、マグニチュードの大きい地震は少ない。

「プレートテクトニクス理論」は誤り

「プレート・テクトニクス」は、太平洋海底に地磁気の縞模様が発見されたことに始まります。 大洋底の海嶺から生み出されたプレートは、そのときの地磁気の方向に帯磁しながら冷えて、年間数センチの速さで両側に広がります。 一方、百万年に数回の割合で地磁気南北極の逆転が起こりますから、そのたびに生み出されるプレートの帯磁が逆になり、海嶺を中心として、左右対称の地磁気の縞模様を作り出したのです。

地震は、いわゆる プレートの境界とされている海溝や海嶺近辺に集中的に起こっている。これがプレート論を支えている根拠とされています。

地球の表面は、十数枚の板によって包まれていて、海洋プレートは海嶺部で誕生し、2億年の旅路を海溝部で終え、地球内部に潜り込んで消滅していくという。

陸地を形づくっている陸のプレートと海のプレートが衝突すると、海のプレートの方が密度が大きいため、陸のプレートの下に沈み込んでいきます。沈み込むところが「海溝」になります。海のプレートの方が密度が大きいため、陸のプレートの下に沈み込んでいくとされますが、固体同士では密度の違いにより浮いたり沈んだりはしません。地殻は大陸と海洋で厚さが違いますが連続しています。固体の下に固体が潜るわけではありません。「潜る」「沈む」というのは流体力学の概念です。

「プレートには長い年月の間に歪が蓄積され、弓が矢を放つように その歪が解放されて地震が発生する」というが誤りです。

岩盤は弾性体ではあり得ません。岩盤は高温度になればなるほど粘弾性体としての変形が起こりやすくなります。岩盤は剛性が高く歪みが10×(-4乗)に達すると破壊します。跳ねて元にもどるというのはハガネのようなバネでは見られますが、岩盤なら ポキッ と折れます。地震エネルギーに匹敵する歪エネルギーの蓄積などできません。岩盤はガラスと同じようなもので、限界を超えると破壊してしまいます。

そもそも、このような プレート なるものは存在しない のですが・・・

地球上に プレート・テクトニクス があるということは誤解です。海洋底拡大説の根拠となっている海洋底の残留磁気の縞模様は、溶融マントルが海嶺から噴出し、山麓方向に流下した姿を表しているのでしょう。

中央海嶺から流れ出した溶岩が、海底の小山や谷を埋め尽くして、なだらかな形状を作ったのだろうと推定します。西太平洋の海底は起伏に富んだ形状をしていますが、ここには大量に溶岩を噴出する海嶺や火山が存在しなかったからでしょう。

沈み込むようなプレートも、溶け込むようなプレートも存在しません。移動するようなプレートが存在するわけでなく、地殻の下部にあって熔融しているマントル物質が熱対流しているのです。

不動である地殻の下では、海嶺部で上昇してきたマグマが海洋部の地殻の下を移動する間に冷却されて、海溝部の地殻の下で地球内部に沈み込んでいく。移動しているのは地殻の下の熔融マグマなのです。

深発地震が発生する領域が板状に広がっていますが、液体としてのマントルが対流している姿です。熔融マントルの内部で爆発が起こっているのです。

マントルは粘性と弾性を併せ持った粘弾性体

地球物理学では、マントルが「地震波の縦波・横波の両方を伝播させる」ことを重視して、「マントルは弾性体で固体」と強調しています。

定説で、マントルが固体であると考えられているのは、S波(せん断波)がマントルを伝播するからとされている。地震波の挙動から地球内部を調べるために、固体であると仮定しないとS波は伝播しないからです。固体論が導入された経緯は、地震波の伝播問題を計算によって処理しようとした グテンペルグ らの研究者が、そう仮定しないと計算が出来ないから、計算の便宜上、前提として地球内部(2900kmまで)を固体であると仮定したからなのです。地球内部を調べる方法として採用したインバージョン法の前提として、「マントルは固体である」という仮定が必要であった。そして、マントルが固体であるとして計算される地震波の到達時間が実測値に一致することから、マントルは固体であると誤解されてきたのです。

それにしても、計算上の仮定を定説で「固体」としてしまうとは信じ難いことです。

現代地震学では、プレートとプレートが擦りあって出来る摩擦熱によって、局所的に熔融した岩石が地表に上昇してきて噴火している、これが「マグマ」の正体であるとされる。

日本を含む環太平洋の島弧や大陸の縁では、海洋性の太平洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んでいます。その際、大量の水がプレートとともに地下深く運ばれ、その水が島弧の下で放出されることにより、まわりの岩石を部分的に溶かしてマグマを作ると考えられています。

しかし、プレート間の摩擦によって発生する熱がマグマを作るという定説には矛盾がある。マグマが冷却して火山岩となるわけですが、地球上のいたるところで見出される大量の火山岩が、プレート間の摩擦で出来たとは到底考えられません。

あるいは、海のプレートが潜り込むことにより、陸のプレートの下方でマントル対流の流れが変わり、深部にある高温のマントル物質が地上近くに移動する。そこに潜り込んだ海のプレートから絞り出された水が加わり、プレートの一部が少しずつ溶解してマグマとなるという。潜り込むときの摩擦熱によって、本当に岩石が熔けてマグマが発生するのでしょうか。

水の存在によって岩石の融点が下げられているという説は正しい。地下の高い圧力のもとでは、水が豊富に存在すると岩石の融点は数百度も低下します。沈み込んだ海洋プレートから大量の水が供給されると、岩石は容易に融けることができるからです。

地球の内部に珪酸塩鉱物からなる岩石があるが、わずか0.5重量%程度の水を加えると、その融点が200℃も下がるという現象がある。

この現象は、SiO2を持つような珪酸塩鉱物に水を加えると、

‐Si‐O‐Si‐ + H‐O‐H が -Si-O-H・H‐O‐Si‐

となることにより説明できます。O‐H・H‐Oの間は結合力の弱い水素結合と呼ばれるものであり、水素結合は比較的簡単に結合が切れてしまいます。その結果、珪酸塩は小さな分子の集合となり、ついには液体になります。

地殻の下のマントルを作る代表的な鉱物として橄欖(かんらん)岩という鉱物があります。常圧では1800℃を超える様な高温でしか溶けないのに、わずか0.5%程度の水を加えると1600 ℃以下の温度で熔け始めます。

マントルは粘性と弾性を併せ持った粘弾性体です。地震のような衝撃的な外力には、ある範囲で弾性体のように挙動しますが、長期的に作用する外力には粘性体として挙動します。

深発地震の波形を見ると、マントルは熔融していることが分かります。マントルが溶融しているからこそ、地殻内部の爆発(浅発地震)と溶融マントル内部の爆発(深発地震)とで波形の違いが見られるのです。

マグマは岩石物質の高温溶融体である

地殻は二層構造になっています。橄欖(カンラン)岩という硬度の高い岩盤と玄武岩という少し硬度の低い岩盤とから成り立っています。陸上部分には花崗岩でできた第三の層がありますが、これは海洋部分には存在しないのが特徴です。花崗岩と玄武岩の境界は、コンラッド不連続という地震の伝播速度が変化する地帯です。玄武岩と橄欖岩の境界はモホロビッチ不連続という地震伝播速度の変化地帯です。その下はマントルで、溶融マグマの海(マグマオーシャン)となっています。

地球の半径は6,370kmであるが、地殻の厚さは海洋地域では20km前後に過ぎない。

マグマは岩石物質(ケイ酸塩)の高温溶融体です。高温でドロドロの状態にある。噴火によってマグマが地表に出たものが 溶岩 なのです。

初期の地球はマグマオーシャンであり、いたるところで解離ガスが爆発し、マグマに含まれている大量の水が気化・解離して、地球を覆っていました。温度が下がって最初に起きるのは地殻の形成です。そして大陸の誕生です。さらに地球表面が冷えて、マグマ内部の解離水が結合水に変わり、海洋が誕生して、人類が生息できるようになったのです。

地球に限らず、太陽系惑星は太陽から生まれました。惑星が誕生した直後は どの惑星もマグマオーシャンであった。その後、冷却するうちにマグマ内部の解離水が結合水に変わり、海洋が誕生した。現在は地球にしか海洋が存在しないが、他の惑星にも かつては海洋が存在したこと、地球と同じような遍歴を辿ったであろうことは蓋然性のある推定で。

金星は火山の爆発によって、気象のバランスが崩れ、水蒸気が宇宙に放散してなくなってしまったようです。

火星や金星は、かつて存在した海が蒸発して無くなったということでしょう。何億年も経過したら地球も火星や金星のようになるのかもしれません。

熔融マントルそのものの中に、酸素と水素が「結合状態」と「解離状態」の両方の形式で大量に含まれている。水の供給源は海ではなく、元々熔融マントルの中に存在しているのです。

水に関しては、太陽から誕生したときのマグマオーシャンの中に、水素と酸素が存在したこと、つまり、解離状態で水が存在したであろうと考えます。

マントル物質は大変なエネルギーを解離水の形で貯蔵している。マグマはマントル物質と同じです。地球内部を血液のように対流してきたマグマは上昇してきて、内部の解離水を爆発させているのです。

地殻は卵の殻のように連結し固定されていて、潜り込むようなことはありません。薄いけれども固定されているから、起潮力が作用しても変形することがなく、海水だけが移動して潮汐現象が起こっていると考えます。

対流しているのは、地殻の下にある熔融したマントルです。太平洋マントル対流は、東太平洋中央海嶺(海膨)から湧き上がって日本海溝で沈んでいく(流体としての)流れです。フィリピン海マントル対流というのは、小笠原海溝付近で湧きあがって南海トラフや琉球トラフで沈んでいく流れであると解釈されます。

地球内部のマントルは液体であって、対流しているからこそ地磁気が生まれるのです。マントルが対流するから地球の磁場が出来るのでしょう。固体であれば磁場が発生しません。

地下での爆発で地震が起こることが本質

地震発生の ほんとうの原因は、地下内部のマグマから放出される熱によって、マグマに含まれている水や地下水が酸素と水素に解離すること、そして、マグマ内部に存在する水素と酸素が結合して水に戻る ためなのです。

詳しくは 地震について さらに考察

地震の発生は解離ガスの爆発にある。プレート間の摩擦でも断層の動きでもありません。

地下内部の水は、温度と圧力によって固体とも液体とも気体ともなる物質です。地下深くにマグマ溜りがありますが、その水が高温、高圧のもとで熱水状態を超えて超臨界水となります。さらに温度が上昇すると、酸素と水素に熱解離します(この限界の層を「解離層」と呼びます)。多量の水素ガスを放出する。

2H2O + 熱 ⇒ 2H2 + O2 熱解離反応(吸熱反応)

(実際は H2O → 2H + O)

そこでの解離度は、温度、圧力、触媒物質の存在によって変化します。温度が高いほど、圧力が低いほど、解離度は高くなります。

マグマの上昇や ヒビ割れなどによる 圧力の低下、あるいは 周辺温度の上昇によって(解離層が上方に移動します)、マグマ溜りの内部では、解離した水素ガスと酸素ガスの混合気体(解離水)が蓄積されます。そして、(気体体積が増えて)圧力が増大します。解離水の高圧力によって、岩盤に疲労破壊が生じてマイクロクラックが発生します。このとき地震の「前兆現象」が現れます。この解離反応は熱を奪う反応ですので、マグマ溜りの周辺温度は低下していきます。すぐに爆発が起こるわけではないが、今度は周囲からの熱が移動してきますので、周辺温度は元の温度に戻っていきます。そして、水素の着火温度に達して、「爆鳴気爆発」が起こります。

2H2 + O2 ⇒ 2H2O + 熱 爆鳴気爆発(発熱反応)

混合気体が超臨界状態の結合水に戻りますが、爆発によって熱が放出されます(「発熱反応」)。

爆鳴気は元の水に戻ってしまうため、結合して収縮を引き起こします。「爆縮」(Implosion)というものが起きます。この爆鳴気爆発は体積が収縮するもので、ダイナマイトの爆発のようなものではありません。ここでは「引き領域」ができます。

これがきっかけで、爆縮によってマグマ溜まりの平衡が破綻し、周囲の岩盤にひび割れを発生させ、ボイラーが爆発するときのような「平衡破綻型爆発」(Explosion)が起こります。

ここでは震源から離れる方向に動く「押し領域」ができます。

ここでの「爆縮」と「爆発」がほぼ同時に起きる。これが地震の正体です。

震源から離れる方向に動く「押し」と呼ばれる領域と、震源に向かうように動く「引き」と呼ばれる領域が、ほぼ同時に生じているわけです。

この結合反応による圧力減のために、マグマ溜りは潰れます。ガスの体積が減少することによって減圧が起こるわけです(解離層は地震の前の位置まで下がります)。

ボイラー爆発のような平衡破綻型の爆発(Explosion)と、体積減少という爆縮(Implosion)が同時に生じていることが地震現象なのです。押し領域と引き領域の両方が現れるが、「ダブルカップル」といわれる震源での二つの偶力が生じる原因なのです。

地震は、地下に水素ガスが充満した結果起こるわけですが、水素ガスが増えただけで爆発(地震)が起こるわけではない。地殻内部の密閉空間で水素爆発が起こるためには、水素と酸素の混合比が 2:1 になるという条件を満たさなければならないからです。

マグマ溜りの内部では、解離した水素ガスと酸素ガスの混合気体(解離水)が蓄積されます。水素ガスのような比重の低い粒子は、クラックや断層面を通って地上に出てしまいます。水素ガスが多量に地上に出てしまうと、水素と酸素の混合比が 2:1 にならない。しかし、マグマ溜りの内部で しっかりと閉じ込められていると、混合比が 2:1 になるという条件を満たすのではないかと考えます。

解離爆発に至る前に、解離反応が収束して、地震に至らなかったというケースもある。水素ガスのような比重の低い粒子は、クラックや断層面を通って地上に出てしまいます。水素ガスが地上に出てしまうと、水素と酸素の混合比が 2:1 にならなくなり、解離反応が収束して、解離爆発が起こらないのだと考えます。このため地震に至らないのでしょう。

余震

定説では、余震が発生する原因は以下のように考えられています。

地震は、百年から数千年かけてゆっくりと地殻の岩盤に蓄積された歪みを、ほんの数十秒間で終わってしまう、限られた範囲の岩石の破壊によって解放するものです。この本震の発生によって、破壊された領域近くの岩石は、新たに歪みを加えられたことになります。この歪みによって引き起こされる地震が余震です。

地震が「新たな歪」を作り、それが解放されて「次の地震」を生み、さらに・・・ と言うが、それは正しくない。余震といわれるのは、震源付近にあるマグマ溜り内部で、酸素と水素の解離ガスが結合と解離を繰り返すことによる現象なのです。

解離する度合いは圧力の低下と温度上昇で決まります。安定していた領域に変動が起こって、結合水が高い解離度の領域にはいりますと、解離ガスが発生し、貯蔵されます。暫くのあいだは、解離という吸熱反応のために温度が低下していて、解離ガスは爆発しませんが、周囲から熱が移動してきますと、温度が上昇してきて、解離水に着火し、地震が起こります。

爆発後、解離水は結合水に戻ります。この一連のサイクルが生じているのが余震の原因だと思われます。

2H2O + 熱 ⇔ 2H2 + O2

余震は、その場の熱と圧力関係に見合った解離度になって安定するまで、繰り返し起こることになります。解離層が安定するまで余震は止まりません。

通常、余震は最初よりも小さくなっていきます。しかし、解離ガスが大量に貯蔵されれば、余震のほうが大きな地震になることもあり得ます。

群発地震

熱解離現象が安定しておらず、いつまでも解離と結合(爆発)を繰り返す。これが「群発地震」です。

安定すれば地震は収束していきます。大地震の後いつまでも余震が起こるのも同じ理由です。

断層が動くことが地震ではない

地下の超臨界水が解離すると、圧力が増大して、岩盤に応力が発生します。その時、岩盤に細かなマイクロクラックが発生し、地電流が流れます。この状態を超えると、岩盤は破壊されて解離反応が進みます。そして、水素と酸素に分解した混合ガスの結合反応が起こって、水素の燃焼爆発が起こります。この時には、ガスの体積が減少することによって減圧が起こります。初動の押し現象と引き現象が起こり、その境目に破れるような形で断層が発生するのです。

大きな震動によって地盤の耐久力がなくなり、地球内部方向への鉛直方向と、平面的な広がりの両方向に自由端になってしまった地盤の傷痕が断層であるわけです。

巨大地震が起きると、地皮が破れて断層が発生しますが、断層が動いて地震が起きるわけではありません。

詳しくは 地震と断層

続き 地震の前兆 👈クリック